歯ブラシをずっと使っていても、毛先も広がらないし汚れも気にならない、という方がいらっしゃるかもしれません。

けれど歯科医では、使い始めて1ヶ月を目安に、新しい歯ブラシに取り替えることを推奨しています。

ひまわり歯科では患者さんの口腔内に合った歯ブラシをご提案させていただいてます。

小さなお子さんをおもちのお母さまから指しゃぶりについてご質問をいただきます。

妊娠中期のお母さんのお腹の中を3D/4Dエコーを見てみると指をしゃぶっている胎児をみることができます。指を吸いながら羊水を飲み込んでいる赤ちゃんは、出生後にお母さんの乳首や哺乳瓶がすぐ吸えるように胎内で練習しているといわれています。

赤ちゃんは授乳時にそのままねむることが良くありお腹がすいて泣いていても授乳により泣き止みます。指をしゃぶっている赤ちゃんの方が寝つきが良く激しい夜泣きも少ないと言われ安定した睡眠にも役立っていると思われます。

生後5~6ヶ月ごろから物が握れ、自分の手や指だけでなく身の回りの衣類やおもちゃなどをなめたりしゃぶったりして形や味を確かめるようになります。

1歳になると、一人歩きやおしゃべりを少しずつするようになり行動範囲も広がり指しゃぶり以外の楽しいことや興味あることが広がればやらない時間が増えてきます。卒乳した後も吸っていると安心するという記憶がのこっているため、気分を鎮めたいとき、不安や緊張のある時、眠たいときに指をしゃぶることで気持ちをコントロールしています。心配される保護者の方もいらっしゃいますが低年齢児ではよくある行為で無理に止めさせることで下唇や舌を吸ったり咬んだり、歯肉を引っかいたり、髪の毛をむしったり、夜泣きをするなど他の悪習癖に移行することもあります。3歳を過ぎると社会性が発達するため恥ずかしいという気持ちからやめる子が増えてきます。それでも続けているということは子供なりの意味や理由がある場合が多いので頭ごなしに否定したりがみがみ注意しないようにしましょう。

4歳以降でも指しゃぶりがある場合は歯への影響が出始めますので注意が必要です。この場合にはいろいろな原因が考えられますので一緒に究明していきましょう。決して怒ったりしてはいけません。気が付いた時にはやさしくお子さんの手を取り優しく握ってあげてどうしてダメなのかをお話してあげてください。

①インプラント治療とは?

インプラント治療は、抜けた歯の代わりに人工的に作られた歯根部を埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。インプラントはチタン製が一般的で、骨と強固に結合する特性を持っています。このため天然のはと同じように咀嚼力が得られ、審美的にも優れた仕上がりが期待できます。

インプラント治療は、入れ歯やブリッチに代わる選択肢として、特にその快適性と自然な見た目が選ばれる理由です。入れ歯のように口の中で動くことが無く、ブリッチのよう隣接歯の健康な歯を削る必要もありません。ただし、インプラント治療をうけていただくためには、一定の骨の量と質が必要であり、治療前には慎重な診断が求められます。

②インプラント治療のメリットとデメリット

インプラント治療の最大のメリットは、天然の歯と同等の機能性を持つことです。インプラントがしっかりと骨と結合するため、普段通り食べ物を噛むことができ、食事を心から楽しむことができます。また、審美的にも自然な見た目を得ることができるため、笑顔にも自信を持つことができるでしょう。

それでも、インプラント治療にはデメリットもあります。まず、手術による身体的な負担があげられます。手術後には腫れや痛みが生じることもありますし、年齢や健康状態によっては手術が適さない場合もあります。また、治療にかかる費用も高額で、一本のインプラントに数十万円かかる場合が多く本数が増えればさらに高額になります。治療期間も長く、数カ月から一年程度かかることが多いです。

③インプラント治療の費用

インプラント治療の費用は、患者の口腔状態や使用する材料の種類、治療の難易度、病院の方針により価格なども異なります。一般的な価格帯は1本あたり30~50万円がめやすとなり、全て自費診療となるため治療費は加入している保険の適用外です。

治療には、インプラント本体の費用、手術の技術料、上部構造(人工歯部分)の費用などが含まれます。また、場合によっては、床骨を増やすための治療が必要な場合のあり、さらに費用がかかるケースもあります。治療前に、歯科医師のしっかり話し合い見積もりを出してもらうことが重要です。

④医療費控除とは

医療費控除は、1年に一定額以上の医療費を支払った場合に、所得税の一部が減額されるせいどです。これにより、所得税の負担が軽減され、納税者の経済的な負担を和らげることができます。具体的には、世帯全体で10万円または所得の5%いずれか低い方を超える医療費について控除申請が可能です。

例えば、自己負担の医療費が30万円で、他の家族の医療費を含めて40万円になった場合、控除対象になる医療費は(40万円-10万円)=30万円となります。申告により、所得税と翌年の住民税でこの分の税金が還付・減額されます。

⑤インプラント治療で医療費控除をうけるには

インプラント治療は、医療費控除の対象として計算することができます。医療費控除を受けるには、確定申告の際に、医療費の明細書を税務署に提出する必要があります。そのため、治療費の支払いの際には領収書を保管しておくことが大切です。

また、交通費も控除対象になりますので、通院時にかかった交通費も記録しておくことをお勧めします。注意すべきは、あくまで治療費が対象であり、美容目的や予防のための処置などは対象外だという点です。インプラント治療が医療費控除の対象になるかどうかは、治療の目的や内容によってことなることがありますので、疑問がある場合には担当の歯科医や税理士に確認することをお勧めします。

⑥まとめ

インプラントの治療は、失った歯を補うのに非常に効果的な方法であり、咀嚼の機能を回復しつつ審美的にも優れた結果を得ることができます。ただし、費用の問題や手術の適応など、考慮すべきポイントも多くあります。しかし、日本には医療費控除という制度があり、これを利用することでインプラント治療における経済的負担を軽減することが可能です。治療を検討される際には、これらの情報を参考にし、納得のいく選択ができるように準備を進めていただけたらと思います。

🌻ひまわり歯科クリニック🌻

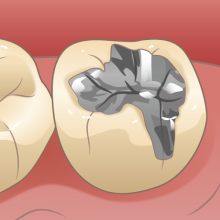

虫歯治療で虫歯が小さければコンポジットレジンと呼ばれるプラスチックの樹脂で削った歯を修復できますが虫歯が大きくなると詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)で修復しなければならなくなります。

詰め物や被せ物に種類があることはご存じでしょうか?

今回は詰め物や被せ物の種類についてお話したいと思います。

大きく分けて詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)には保険適用の銀歯と保険適用外のセラミックに分けられます。

・銀歯とは、歯科治療で歯を削った部分補うために使用される詰め物(インレー)・被せ物(クラウン)の一種です。保険適用のものとしては、銀歯が代表的です。

・セラミックとは、食器や洗面所などに使用される陶材、という素材でできた詰め物(インレー)・被せ物(クラウン)です。その高い審美性と耐久性から、近年注目を集めています。

銀歯とセラミックの歯のメリットとデメリットを以下にまとめました。

銀歯のメリット、デメリット

メリット

1.強度が高銀は非常に強度があり、奥歯のように噛む力が強い部位でも割れにくいという特徴があります。

2.保険適用となるので比較的安価でコストを抑えることが出来ます。

3.厚みがセラミックに比べて必要ないので歯を削る量が少なくなります。

デメリット

1.金属色が歯の自然な色と異なるため、審美性に欠け見た目が目立ちます。

2.金属を口の中に入れるので金属アレルギーのリスクがあります。口の中の水分によって金属が溶け出し、唾液と共に飲み込むと体内に蓄積されアレルギー反応を引き起こすことがあります。

3.金属は熱伝導性が高いため、冷たいものや熱いものが歯に響く場合があります。

4.銀歯は表面がややザラついており、プラーク(歯垢)が付着しやすいことがあります。

5.銀歯はそれ自体が腐食してしまうことで隙間ができやすく、再び虫歯になりやすい傾向にあります。

セラミックの歯のメリットデメリット

メリット

2.金属が含まれていないので金属アレルギーの心配がないです。

4.銀歯の寿命が約5年と言われているのに対し、セラミックは10年以上と言われています。長期間使っても変色しにくく、美しさを保てます。

5.セラミックは精密に作られることが多く、歯との接着面がよりぴったりフィットします。そのため、隙間から細菌が入り込むリスクが低くなります。

デメリット

銀歯とセラミックはどちらがおすすめですか?

銀歯とセラミックともにメリットとデメリットがあるので、それを踏まえてご自身の希望や体質などを考慮し選択することをお勧めします。

選び方のポイント

銀歯が適している

セラミックが適している

セラミックの方が銀歯に比べて虫歯リスクを抑えやすい特性を持っていますが、どちらを選択しても最終的には装着の精度や日々のケアが重要となります。適切なブラッシングや定期的な歯科検診を欠かさないことで、虫歯のリスクを最小限にできます。ご自身の歯の寿命を少しでも長くするために3~4ヶ月に1度クリーニングを兼ねた定期検診を受診することをお勧めします。

「前よりも歯ぐきが下がった気がする」「歯が以前より伸びているような気がする」

など感じたことはありませんか?

それは様々な原因によって起こる歯肉退縮というものです。

歯肉退縮とは、、、?

歯を支えている歯ぐきが下がってしまい歯の根元の部分が露出してしまっている状態のことをいいます。本来は歯ぐきの中にある部分なので露出してしまうと症状がでてしまうことがあります。

歯肉退縮になってしまうとどうなる?

①知覚過敏になりやすくなる

健康な歯肉の場合、歯冠(歯肉より上に出ている歯の頭の部分)にはエナメル質という歯の表面をバリアしてくれる組織があります。このエナメル質があることによって歯を削ったり、擦ったりしても痛みを感じることがありません。

しかし、歯肉退縮してしまってむき出しになってしまった歯の根元の部分はエナメル質で覆われていません。この部分は象牙質というエナメル質より柔らかい組織でできています。象牙質に刺激を与えると内部の神経に伝達され痛みやしみるなどの症状を引き起こします。

②審美性が低下する

歯肉退縮になっていると歯が長く見えてしまい人によっては老けたなぁ、、と感じてしまう方もいると思います。

③虫歯になりやすくなる

歯の根元が露出し歯の長さが長くなることで根元の磨き残しが増えてしまいます。根元の部分は気を付けて磨いていても歯ブラシが行き届きにくく、また酸に弱いため虫歯になりやすくなります。

歯肉退縮が起こる原因と対策

①歯周病

お口の中が汚れていると歯石や歯垢に存在する歯周病菌が毒素を出し歯を支えている周りの骨を溶かしていきます。骨が溶けると骨を覆っている歯肉の位置も自然と下がってしまいます。

②加齢

人によって個人差はありますが、年を取ると身体機能や筋肉が衰えていくように歯肉も加齢による影響を受け、歯肉が痩せていく(歯肉が下がる)傾向にあると言われています。口腔内をけんこうに保つことや正しいケアを身につけることで歯肉退縮を予防したり遅らせたりすることができます。

③歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしりや食いしばりなどで過度な力が歯に加わると歯が揺さぶられて少しずつ歯肉が下がってしまいます。歯ぎしりは自覚症状のない方がほとんどです。気づかないうちに歯の表面が擦り減ったり、歯肉退縮が起こったりしている場合があります。

④噛み合わせが悪い

噛み合わせが悪いと噛む力が特定の歯に集中してしまいます。そうすると歯肉に負担がかかるため歯肉が痩せてしまう場合があります。噛み合わせは高すぎても低すぎても特定の歯や歯肉に負担がかかってしまいます。バランス良く均等にそれぞれの歯が噛み合うことが重要です。

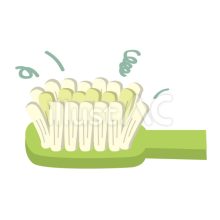

⑤ブラッシングの問題

歯ブラシの力が強すぎると歯肉や歯の表面を守ってくれているエナメル質を傷つけてしまい歯肉退縮に繋がります。歯ブラシの適切な力の強さは磨いていて毛先が広がらない程度が良いと言われていますが、強さだけではなく歯ブラシの硬さも重要です。無意識のうちに力が入ってしまっているということもあるので気になった方は是非定期健診の時などに衛生士さんに聞いてみてくださいね!

⑥矯正治療の影響

矯正治療を装着していると歯磨きがしにくくなるため歯肉の炎症を引き起こしやすく歯肉退縮へ繋がります。またワイヤーの矯正装置が合わなかったり歯肉に当たって痛くなったり引っかかるなどの問題を放っておくと歯肉が傷つき歯肉退縮を起こしやすくなります。

さらに矯正によって歯を動かすことで過剰な力が加わってしまうことでも歯肉退縮を引き起こします。ですが矯正による歯肉退縮は予防だったり防ぐことも可能です。

いかがでしたか?いくつかご自身に当てはまる項目はありましたか?様々な原因によって虫歯とはまた別の症状を引き起こします。

歯肉は一度下がると元には戻らないので(一部を除く)今は健康な方も既に少し歯肉下がってしまった方もこれ以上歯肉を下げない対策・予防が大切になってきます。

虫歯の予防・治療も大切ですが、歯を支える歯肉のケアも大切です。少しでもわからないことなどありましたら、定期健診の際にお気軽にご相談ください!

歯ブラシ交換のチェックポイントと交換時期についてお話します🧐

【毛先の広がり】

ブラシ部分は毛の弾力と毛先が当たることによって、歯の汚れを掃除しています。

毛先が広がっていると、毛の弾力が失われて歯に毛先部分が当たっていない状態になり、

しっかり磨いているようでも、磨き残しが出てしまうのです。

『磨いている』と『磨けている』は、違います。

【植毛部の汚れ】

流水でしっかり洗っていても、落ちない汚れが気になるようになったら、取り替えをおすすめいたします。

また見た目に汚れが気にならなくても、汚れが残ってしまっていることも多いです。

汚れや毛に付着した菌を口の中へ入れてしまうリスクを抑えるためにも、定期的に取り替えることをおすすめします。

歯ブラシをずっと使っていても、毛先も広がらないし汚れも気にならない、という方がいらっしゃるかもしれません。

けれど歯科医では、使い始めて1ヶ月を目安に、新しい歯ブラシに取り替えることを推奨しています。

ひまわり歯科では患者さんの口腔内に合った歯ブラシをご提案させていただいてます。

みなさんこんにちは!ひまわり歯科クリニックです🌻

今日は歯科医院で撮影するレントゲン写真で何を見ているのか、詳しくご説明します!

パノラマX線写真(レントゲン写真)でわかること↓

✔歯の本数や生え方、親知らずの有無

まだ生えていない歯や親知らずもレントゲンだとみることが出来ます。

✔虫歯の確認

大きな虫歯があるかどうか。

虫歯になるとレントゲン上では黒っぽく写されます。直接見ただけでは分からない歯と歯の間の虫歯も確認できます!

✔歯の根っこの状態

神経があるかどうか、歯の根っこの先に膿が溜まっていないかなどを確認します。

✔詰め物や被せ物、インプラントなどの状態

人工物の形態や適合状態、2次的な虫歯ができていないかなどを確認できます。

✔歯が割れていないかどうか

歯が折れたり割れているところはレントゲン上に破折線という黒い線が写ります。

✔歯石の有無

歯周ポケット内に溜まってしまった目視できない歯石も確認できます!

✔顎の骨の状態

顎の骨の構造や歯を支えている骨の量などを確認できるので歯周病の進行度合いが分かります。

このように多くの情報を得ることできます!

レントゲンを撮影する際の被爆の心配を心配に思う方もいらっしゃるかと思います。

パノラマX線写真撮影時に出る放射線量は0.03ミリシーベルト程度です

。これらは日常生活で受ける自然放射量に比べて、極めて少ない数値です。

※シーベルト(Sv)という単位は人体への影響の単位です。

歯科用レントゲン写真が原因で健康被害が出るおそれはまずありませんのでご安心ください!

レントゲン写真は、診断や治療、経過を見ていくうえで必要不可欠なツールです。

現在の状態はもちろん、過去を知り、未来を予測するためにも重要な資料です。

むやみやたらに撮影しているわけでなく、必要な時に必要なレントゲンを撮影しております。

このブログを読んでいただき、皆様のレントゲン撮影への疑問や不安が少しでもなくなり、安心して歯科治療を受けていただければ嬉しいです!

その他の疑問や不安がありましたらお気軽にお問合せください!

ひまわり歯科クリニックでお待ちしております🌻

歯周病とは?

歯周病(ししゅうびょう)は、細菌の感染などによって歯を支える組織である歯周組織(歯茎、歯槽骨、歯根膜など)が炎症を起こし、歯茎や歯を支える骨などが溶けてしまう病気です。歯周病の症状としては、歯茎の腫れや出血(特に歯磨き時)、口臭、歯が長く見える(歯茎が下がる)、歯がぐらつく、動くなどがあげられます。

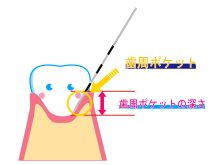

歯科医院での歯周病の検査

皆さんは歯科医院で初めて受診をしたり、定期検診時に歯茎をちくちく器具で刺してポケットの深さを測る検査を受けたことがあると思います。この検査のことをプロービング検査と言います。プローブというmm単位の目盛りがついている針状の器具を使用して歯と歯茎の間にある「歯周ポケット」の深さがどれくらいあるかを検査しています。その目盛りを基準に歯周病の進行状態を調べます。この検査で歯周ポケットの深さが3ミリ以下は正常、4ミリ以上だと歯周病と診断されます。

どれくらいの割合で歯周病ですか?

「令和4年 歯科疾患実態調査」の結果よると歯周病がある人(15歳以上)は、47.9%。80歳で20本以上の歯を有する人は、51.6%と約15歳以上の2人に1人は歯周病と言われています。

半数が歯周病と言われているのにも関わらず日本では、自分が歯周病だと認識していない人がかなりの割合を占めているという調査結果があります。その原因として歯周病は初期段階では自覚症状が少なく、進行するまで気づかないことが多いため、早期に発見できていないケースが多いということがあげられます。

歯茎の腫れや出血があるときでも、痛みがない限り、病院に行かずに放置してしまうことが多いため進行した段階で初めて歯科医院を訪れるケースも多く見られます。

歯周病の主な原因:

歯垢(プラーク)の蓄積:歯垢には細菌が含まれており、これが歯肉に炎症を引き起こします。

喫煙:タバコの煙が歯周組織にダメージを与えるため、歯周病のリスクが高まります。

糖尿病:糖尿病があると免疫機能が低下し、歯周病の進行が早くなることがあります。糖尿病がある場合は、血糖値をコントロールすることが非常に重要です。高血糖状態が続くと歯周病の進行が早くなるため、治療と生活習慣の改善が必要です。

不適切な歯磨き:歯磨きが不十分だと歯垢が取りきれず、歯周病が進行します。

歯科での歯周病の治療とは

歯周病は進行すると自己治癒は難しくなるため、歯科医による専門的な治療が必要です。治療方法は以下の通りです。

スケーリング(歯石除去): 歯の表面に付着した歯垢や歯石を除去することで、歯周病の原因となる細菌を取り除きます。

ルートプレーニング(歯根面の清掃): 歯周ポケット内の歯の根面を滑らかにして、再度歯石が付きにくくする処置です。

歯周ポケットの治療: 重度の歯周病では、歯周ポケットが深くなり、歯周病の治療に外科的手術が必要になることもあります。

自宅で出来る歯周病予防

歯磨き: 食後や寝る前に、正しい方法で歯を磨くことが重要です。歯ブラシは毛先がやわらかく、適切なサイズのものを使い、歯茎を傷つけないように優しく磨きます。特に歯茎と歯の境目(歯周ポケット部分)を丁寧に磨くことが大切です。

フロスや歯間ブラシの使用: 歯と歯の間に歯垢が溜まりやすいため、フロスや歯間ブラシを使って細かい部分まで清掃しましょう。フロスは毎回でなくても1日1回は通すようにすることをおすすめします。

うがいや歯磨き後の口腔ケア: 歯磨き後には口腔内をすすぐことで、残った細菌を取り除く効果があります。抗菌性のマウスウォッシュを使用するのも効果的です。

おわりに

歯周病は早期に治療すれば完全に治すことが可能です。歯肉炎が進行すると、炎症が歯茎だけでなく歯を支える骨にまで及びます。放置すると歯の喪失を引き起こすことがあり、治療が遅れると完治が難しくなります。歯周病は進行するまで自覚症状が少ないことが多いため、定期的な歯科検診が大切です。まずは自分の歯茎の状態をするためにも検診を受けることをお勧め致します。

🔴歯周病は糖尿病によって悪化しやすくなる‼

歯周病は糖尿病の合併症の一つと考えられ糖尿病の第六番目の合併症と認識されるようになりました。

糖尿病があると歯周病の進行が速くなり歯周病の治療が一旦終わってもまた再発するリスクが高くなります。

糖尿病のコントロールの指標であるヘモグロビンA1C(HbA1C)がおおむね7%を超えるとそのリスクが高くなると考えられています。

歯周病のリスク回避という観点からHbA1Cを7%以下にコントロールしておくことが肝心です。

誰でもでも年を重ねると太りやすくなるものですが、医学的に肥満はリスクの宝庫。

なかでも糖尿病は歯周病と同じように自覚がないまま進行します。

糖尿病の方だけでなく糖尿病の自覚がない方でも以前に比べポッチャリした体型になったら歯周病の治療をしっかりして健康な歯ぐきを保っておくことは糖尿病予防のために大切です。

若いころに比べややポッチャリした糖尿病患者さんでは進行した歯周病を治療することで糖尿病が改善することもわかってきました。

みなさん歯を磨いていろいろな病気を予防しましょう!

歯医者さんで「前に虫歯治療したところがまた虫歯になっています。」と言われたことはありませんか?それは二次カリエスといいます。

二次カリエスとは、、、

二次=2度目の、カリエス=虫歯という歯科専門用語になります。

虫歯は一度治療してもまた再度虫歯になってしまって再治療が必要になることがあります。何回も繰り返してしまうとご自身の歯を削る範囲が大きくなってしまい、最終的には抜歯をしないといけないケースもあります。皆さんの大切な歯がそうなってしまわないように二次カリエスの危険性を知っていただきこれからに生かしていただければなと思います。

二次カリエスの原因

①メンテナンス不足

②材料や接着剤の経年劣化

③材料の種類

④歯ぎしりや食いしばり

この後1つずつ詳しくご説明します。

原因:①メンテナンス不足

歯に付着する汚れは実は汚れから細菌が増殖してできた歯垢(プラーク)という細菌です。細菌がお口の中に残り続けることで虫歯のリスクをあげてしまいます。毎日の歯ブラシだけでは60%くらいしかプラークを落とすことができません。プラスαで歯間ブラシやフロスなどの補助具を使うことで80%くらいまで除去率をあげることができます。虫歯のリスクを格段に下げることができます。

ただ自分で落としきれるプラークにも限界があり、プラークをそのままにしておくと硬く固まり歯石になります。そうなってしまうと自分で落とすのは困難なため定期的に歯医者さんでのメンテナンスも欠かせません。当院のメンテナンスではお口全体のクリーニングだけではなく磨き残しのチェックや補助具の使い方の指導や患者さんそれぞれにあった歯ブラシや歯磨き粉の提案も行っています。

原因:②材料や接着剤の経年劣化

虫歯になってしまった歯は削って何かしらの材料で削った部分を補ってあげる必要があります。そして材料を歯につける時は必ず接着剤を使用します。材料をつけた歯を長く使えば使うほど材料や接着剤は劣化していきます。劣化してできた小さな隙間から細菌が入り込むと材料の下で虫歯が広がります。これはなかなかご自身では見つけにくく、痛みが出た時に気付くことが多いです。材料の下で虫歯ができるとつけていた材料を全て外して治療しなければいけません。

原因:③材料の種類

保険診療で補える材料の種類は銀歯になります。銀歯は歯よりも硬い材質になります。そのため歯に馴染みにくいです。なので長く使っているとだんだん歯と材料の間にギャップ(境目)が生じてそこから細菌が入り込み材料の下で虫歯が広がってしまいます。

虫歯の範囲が小さければ保険でも白い材料を入れることもできます。ただプラスチック樹脂でできた材料です。これは歯よりも柔らかい材質なので長く使っているとだんだんと削れてきたり、欠けたり割れたりするリスクがあります。1番大切なのは歯に馴染みやすく自分の噛む力に合わせた材料をつけることで二次カリエスを防ぎやすくなります。

原因:④歯ぎしり・くいしばり

歯ぎしりや食いしばりは無意識にしてしまっていることが多いです。そしてそれをすることでご自身が思っている以上の力がかかり歯に大きな負担を与えています。頻度や力のかかり具合にもよりますが、徐々に歯に小さな亀裂が入ったり、歯が欠けたり、割れてしまう恐れがあります。そしてまたこの隙間から細菌が入り込み虫歯を作ります。

くいしばりは普段の生活の中で意識することができるので改善できます。ですが基本的に寝ている間にやってしまって気づけないのでこの場合が対処することが難しいです。そういう方は寝るときに歯を守るためのマウスピース(ナイトガード)を装着して寝ることをおすすめします!当院でも保険適応で3000円で作製できます。毎日つけるのがめんどくさい方や違和感が苦手という方は、噛む力を弱くするためにボトックス注射をうつことも当院ではできます。

毎日歯ブラシを行っていても劣化や無意識のうちに歯に与える負荷で二次カリエスになってしまうことはあります。ですがどの原因も歯医者さんに定期的に通うことで早期発見・早期治療が可能です!

1度削ってしまって歯は戻ってきません。自分の歯に勝るものはないので長く自分の歯を使い美味しいご飯を食べ、健康な生活を送りましょう!!

治療相談や定期健診のご予約などお気軽にお問い合わせください!