インプラントの流れ

インプラント治療とは天然歯の代わりにチタン製の人工歯根を顎に埋め込み、その上から人工歯を被せて人工的に歯を再生させる方法です。見た目の美しさや機能的な面でもインプラント治療に興味のある方も増えています。ここでは実際どういう手順でインプラント治療が進められていくのかをお伝えしたいと思います。

インプラント治療とは天然歯の代わりにチタン製の人工歯根を顎に埋め込み、その上から人工歯を被せて人工的に歯を再生させる方法です。見た目の美しさや機能的な面でもインプラント治療に興味のある方も増えています。ここでは実際どういう手順でインプラント治療が進められていくのかをお伝えしたいと思います。

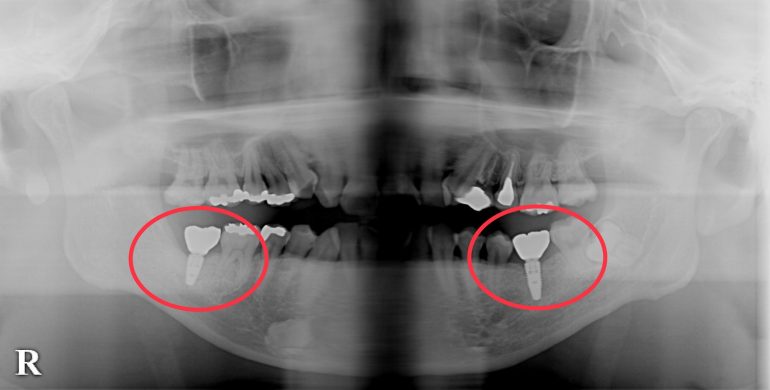

Step1 手術前のCT検査・診断

Step1 手術前のCT検査・診断

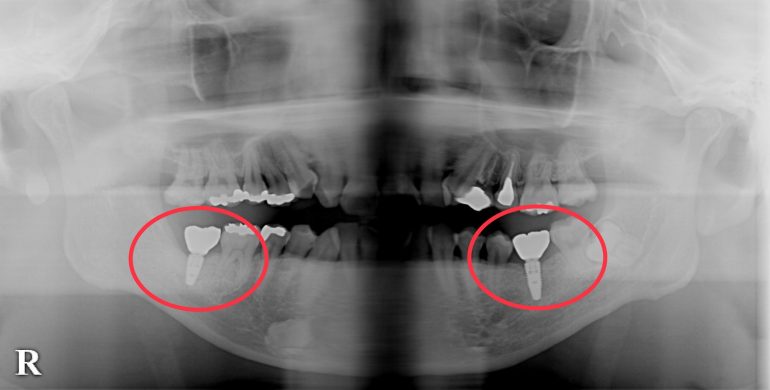

まずCT撮影など、精密な3D画像の検査を行った上で綿密な治療計画を立てしっかり噛めるように計画します。人によって骨の厚みも様々なのでそれぞれの患者様の神経や血管の位置まで正確に把握し、立体的に観察した上で治療計画を立てることが重要です。3Dでの高分解能・高解像度の画像データをもとに診断をし、治療のシミュレーションを行って適切な手術を実現しています。

Step2 インプラント埋入(人工歯根)

Step2 インプラント埋入(人工歯根)

歯肉を切開して、歯を失った部分の顎の骨にインプラントを埋め込む穴を専用ドリルで直径4ミリ程度の小さな穴を開けチタン製の人工歯根を埋め込みます。インプラントの頭部を切開した歯肉で覆って縫合します。当院では手術にドリルの位置をリアルタイムに追跡するダイナミック3Dナビゲーション・システムであるX-ガイドを使用しています。このシステムを使用することによりインプラント埋入方向、角度、深さを精密に把握でき正確性の高い手術が可能です。

麻酔について

オプションで専門の麻酔科医の先生のもと鎮静薬を静脈に点滴する静脈内鎮静法(セデーション)を行っております。意識が無くならない程度の眠っているようなウトウトしている状況で手術を受けることが出来ます。インプラント治療に恐怖心や不安感がある方は不安を取り除きリラックスした状態で手術を受けることが可能です。

Step3 アバットメント(土台部分)装着

しばらく期間をおいて、顎の骨とインプラントがしっかり結合するのを待ちます。結合するまでに大体2ヶ月から3ヶ月ほどかかります。顎の骨とインプラントが結合したら、再び歯肉を切開してインプラントの頭部に人工歯との連結部分であるアバットメントを装着します。

Step4 セラミッククラウン(人工の歯)装着

最終的にアバットメント(土台部分)にセラミッククラウン(人工歯)を装着し完成します。

インプラント治療後も細菌感染などによるトラブルを防ぎ、長く使用して頂くよう定期的にメンテナンス(定期健診)も必要です。

■患者様の声

30代男性

歯が痛くこちらの医院で見ていただいたところ歯の根っこは割れているということで抜歯となりました。保険で入れ歯を作成したのですが手入れやつけることが面倒になり着用もしなくなってしまいました。何もない状態だと横の歯が倒れて来たり上の歯が抜けて来たりするということだったのでインプラントを勧めて頂きました。興味は以前からあったのですが費用面で少し迷っていましたが費用は分割もできるということ、何よりも脱着の手間もなく自分の歯のように噛めるというのが一番の決め手でした。歯医者が苦手で手術は怖いイメージでしたが静脈内鎮静法という麻酔を使用したので眠ったような感覚であっという間に終わりました。手術して1年ほどになりますが自分の歯のように噛めるのでインプラントにして良かったと思います。

まとめ

まとめ

期間は歯根を埋入する手術から最終的なかぶせ物まで3ヶ月ほど、費用は1本合計50万円ほどかかりますが自分の歯のように噛めると手術を受ける患者様は増えてきています。歯周病や糖尿病、骨の状況によってはインプラントをお勧めできない場合もございます。まずは一度相談することをおすすめします。

当院のインプラント治療については動画でもご覧いただけます。

動画はこちら

↓↓↓

むし歯になりやすい時期を知ろう~ライフステージとむし歯リスクの関係~

年齢による口腔内、生活環境の変化によってむし歯のリスクは変動します。

各ライフステージにおけるリスクを知って、むし歯の予防を心がけましょう。

乳幼児(生後6か月頃) ・乳歯が生え始める ・未成熟なエナメル質(乳歯)

・離乳食が始まる ・唾液腺の未発達

幼児期(3歳頃) ・乳歯が生えそろう ・親の唾液から虫歯菌が感染しやすい(食器の使いまわしい)

・親と同じものを食べ始める

→ お子さんの虫歯予防には、歯の溝をふさぐシーラントやフッ素塗布が効果的です!

学童期(6~10歳) ・永久歯が生え始める ・未成熟なエナメル質(永久歯)

・乳歯と永久歯が混在した凹凸の歯並び ・自分で歯磨きするようになる

・親の仕上げ磨きがなくなる

思春期(12~18歳頃) ・永久歯が生えそろう ・お小遣いで買い食いができる

・部活でスポーツドリンクを頻繁に飲む ・成長ホルモンの変化で歯肉炎が増える

→生活環境や食習慣の変化で、むし歯になる確率が高くなります!

成人期(20~50歳) ・歯質が成熟する ・働き盛りで歯医者に通う時間がない

妊娠期 ・歯周病の原因となるタバコやお酒がOKになる ・唾液PHの低下(妊娠期)

・治療した歯が再び虫歯になりやすい ・内分泌機能の低下(妊娠期)

高齢期(60歳~) ・歯質の衰えがみられる ・歯肉が痩せて歯の根が見える

・生活習慣病が増える ・唾液分泌量の低下

・租借機能の低下

→これまでの生活習慣や歯のケア不足が原因で、歯の喪失率が高くなる!

虫歯や歯周病の発症を未然に防ぐために、定期健診をおすすめします!

🦷歯周病治療の進み方🦷(軽度の場合)

ブラッシングの時、出血したり歯茎が赤くふくらんでいませんか? 細菌によって歯ぐきが腫れ、歯を支える骨が少しずつ溶けていいるからです。歯面に付着した歯石を取り除き、ご家庭で正しいブラッシングを丁寧に行うことで歯周病は改善されやすくなります。

※まず、歯ぐきを検査します※

レントゲン撮影

歯を支える骨の状態や、歯ぐきの奥の歯石をチェックします。

染め出し

歯の表面についているプラーク(細菌)を専用の薬剤を使ってチェックします。

写真撮影

治療前の歯ぐきの状態や歯石の付着状況を撮影し保管します。

ポケット検査

専用の器具を使って歯ぐきの溝(ポケット)の深さを測ります。

※歯にこびりついた歯石を取り除きます※

歯と歯茎の境目にこびりついた歯石は、ブラッシングでは取り除くことができません。専用の器具を使って歯の表面を傷つけないよう、丁寧に歯石を取り除きます。歯ぐきの状態を確認しながら行いますので、基本的には2回、症状によって回数が増える場合があります。

ご家庭でのブラッシング状況をチェックし、正しいブラッシング方法をアドバイスします。

その後、歯ぐきの改善を待つため1ヶ月ほどあけます。その間よく歯磨きをしてください。

※再検査・歯ぐきの奥深くまでお掃除をします※

専用の器具を使って歯ぐきの溝(ポケット)の深さを測ります。

歯ぐきの奥にある、目に見えない部分の歯石やプラーク(細菌)を取り除きます。特に深い部分に歯石がある場合には、麻酔を使用することがあります。

歯石を除去する際、出血をする場合がありますが、歯ぐきの腫れによるものです。

この検査で問題がなければ定期健診になります。

※治療終了・・・お疲れさまでした※

今後は改善された歯ぐきをいつまでも守っていくことが大切です。

油断すると、すぐに炎症を起こしやすいので、定期的に歯石を取り、毎日のホームケア(ブラッシング)もていねいに行うことをおすすめします。

🌻ひまわり歯科クリニック🌻

ホワイトニング効果のある歯磨き粉をご紹介します🦷🤍

≪ルシェロ 歯みがきペースト ホワイト✨≫

―4つの力で歯を白く―

◆歯の表面に付着したステインを落としやすくします。

◆高濃度に配合したLime粒子とブラッシングで落としにくいステインを除去します。

◆薬用成分「ポリエチレングリコール(PEG)400」が、タバコの「やに」を溶解除去します。

◆フッ素濃度950ppmで歯質の再石灰化を促進し、むし歯の発生と進行を予防します。

先日GCの方がセミナーに来てくださいました!こちらの歯磨き粉を使い続けた方の写真を見せて頂きましたが、汚れがスッキリ落ちて白くきれいな歯になっていました🤩😁

スタッフも愛用中です❣是非お試しください🦷🦷

価格は税込み2000円で販売しております🙌

咀嚼の大切さ

みなさんこんにちは!

ひまわり歯科クリニックです。

今回は、咀嚼の大切さについてお話ししていきたいと思います。最近、この咀嚼という行為が、心と体の健康を保ち、元気で長生きすることと大きく関わっていることへの関心が高まっています。

☆咀嚼とは

口の中に食べ物を取り入れた後、歯・顎・舌・筋などの働きによって食物をくだき、すりつぶし、唾液と混和し、飲み込みやすい食塊にるする一連の働きを言います。さらに、ヒトは食物を咀嚼することによって『味わう』ことができます。

☆咀嚼仕組み

私たちは口の中に入った食物をの咀嚼するとき、無意識のうちに下顎を上下にさせる開閉口運動というのを繰り返します。このリズミカルな開閉口運動は、中枢神経を介する経路で引き起こされ、食事中に誤って舌を噛んでしまったときなどのように、反射的に開口して咀嚼を中断する顎反射を備えています。また、歯の根の膜や口の中の粘膜などには感覚センサーが存在し、情報を脳に伝え、中枢神経系とネットワークを形成し、咀嚼運動を調節しています。例えば、口の中に髪の毛が1本混入するだけで異物感を感じることができるのは歯の根の膜が感覚センサーとして働いているからです。

よく噛むことによってどのような効果があるの?

「よく噛んで食べる」ことは、健康にとって実に様々な良い効果があります。

噛むことにはメリットがたくさんある!!

噛む効果は『ヒミコノハガイーゼ』

よく噛むことによって、食べ物の消化を助けたり、脳を刺激して発達を促したり、病気の予防をしたり、様々な効果をもたらします。「卑弥呼の歯がいーぜ!」(ヒミコノハガイーゼ)は、そんな噛む様々なメリットを表した標語です。

『ヒ』:肥満防止 ゆっくりよく噛んで食べることで、食べ過ぎを防ぎ、肥満予防を予防します。

『ミ』:味覚の発達 食べ物の形や固さを感じることができ、味がよく分かるようになるど味覚が発達します。

『コ』:言葉の発達 口の周りの筋肉をよく使うことで、あごの発達をたすけ、表情が豊かになったり、言葉の発音がきれいになったりします。

『ノ』:脳の発達 脳に流れる血液の量が増えるので、子供は脳が発達し、大人は物忘れを予防することができます。

『ハ』:歯の病気予防 よく噛むと、唾液がたくさんでます。唾液には食べ物のカスや細菌を洗い流す作用もあり、むし歯や歯肉炎の予防につながります。

『ガ』:ガンの予防 唾液に含まれるペルオキシダーゼという酵素が、食品の発がん性を抑えるので、ガンの予防につながります。

『イー』:胃腸快調 消化を助け、食べ過ぎを防ぎます。また胃の働きを活発にします。

『ゼ』:全力投球 身体が活発になり、力いっぱい仕事や遊びに集中できます。

〜よく噛んで食べるための工夫〜

- ①入り急いで食べない

- ゆっくりと味わって食べましょう。食べ物によって噛みごたえは違います。

噛みごたえのある食べ物は、ひと口30回を目安によく噛んで食べましょう。 - ②飲み物で流し込まない

- 食べ物が口の中にある時は、飲み物を摂らないようにしましょう。飲み物で流し込んでしまうと、食べたものが細かくならないうちに胃に送られてしまうので消化によくありません。よく噛むと、食べ物が細かくなり、自然に飲みこめるようになります。

咀嚼の回数が増える食物!!

硬いもの

アーモンド、ピーナッツ、煎り大豆などの硬い食材は噛み砕くのに力がいる食品です。硬い食材をとりいれると噛む回数はふえますが、一度にたくさん食べることはできませんので、他の食材と合わせて使うと良いでしょう。

弾力の大きいもの

干ししいたけ、油揚げ、こんにゃく、いか、たこ、餅など弾力の大きい食材は噛み切りにくいため、噛む回数が増える食材です。大きめに切ることにより効果的です。

食物繊維が豊富のもの

ごぼう、たけのこ、きのこ、海藻などの食物繊維が豊富な食材は、かみ切らないと飲み込めないので、噛む回数の増える食材です。

噛むという作業は、健康のためにとても大切ですが、そのためにも丈夫な歯をもつことはとても大切です。健康な歯が、健康な身体を作ります。常にお口の中をケアをして、かかりつけの歯医者さんを定期的に受診して、歯の健康を保つことをお勧めします。何かお口の中で気になることがありましたら、ひまわり歯科クリニックにご相談ください(^-^)

口内炎の予防早く治すには?

こんにちは まだまだ暑い日が続いていますね

今回は私達の身近な病気の一つである【口内炎】についてお話していきたいと思います

むし歯や歯周病にはなったことはないけど口内炎はできた経験がないという人はほとんどいないと思います。

口内炎の原因は?

ストレス・栄養不足・口の中を噛む・病気の影響などの免疫力低下や

口の中を噛んでしまうなどの物理的刺激

入れ歯や矯正器具などの刺激

さらに歯の尖っている部分が舌や粘膜を刺激して口内炎ができてしまうこともあります。

口内炎を早く治すには?

・口の中を清潔に保つこと

・しっかりと体を休め栄養を摂ること

・口内炎の塗り薬を塗ること

・うがい薬でうがいすること

・ビタミンを摂取すること 口内炎にはビタミンB1、B2、B6が良いとされています

口内炎ができやすい、治りづらい方は上記のことをためしてみるといいかもしれませんね!

姉妹医院の「北千住 すずらん歯科」がオープンします!

こんにちは♪ひまわり歯科クリニックです🌻

今回は2022年10月に新しくオープンする

「北千住すずらん歯科」のご紹介です✨

昔ながらの下町風情がある人気スポットの

千住エリアに立地するすずらん歯科🦷

院内での時間を患者様にリラックスして過ごしていただけるように、内装はカフェのようなお洒落で落ち着いた空間になっています☕️

一般歯科はもちろん、矯正・審美歯科やインプラントにも力を入れており、各専門のドクターや経験豊富な衛生士による安心・丁寧な治療を受けることが出来るので、お気軽にご来院ください😊

すずらん歯科の近くにはルミネやマルイなどもあるので診療前や診療後にはお買い物を楽しむこともできます🌟

北千住駅西口から徒歩4分というアクセスの良さも魅力の1つです🙆♀️

9/24(土)〜26(月)まで内覧会も開催いたします🌼

ぜひお立ち寄りください♪

【診療時間】

月~土 9:00~13:00/14:30~18:00

日 9:00~13:00/14:30~17:00

休診日:祝日

【アクセス】

JR常磐線/東京メトロ日比谷線・千代田線

東武スカイツリーライン/つくばエクスプレス

「北千住駅」西口より徒歩4分

【住所】

〒120-0034

東京都足立区千住1丁目30−3

カノン千住 2F

指しゃぶりによる歯並びへの影響

こんにちは、ひまわり歯科クリニックです。

今回は指しゃぶりによる歯並びの影響などお話ししたいと思います。

うちの子、なかなか指しゃぶりがやめられないけど将来歯並びに影響しないかな?

と心配になってしまいますよね。

歯は通常、外側にある口唇や頬などの筋肉組織から加わる力と、内側にある下の力がうまくバランスの取れたところに並んで構成されます。

しかし乳歯列が完成した3歳以降も指しゃぶりが続いてしまうと、バランスを損なう力を及ぼしやすくなります。

指しゃぶりによる歯並び・噛み合わせへの影響の程度は、「持続時間」「頻度」「力の強さ」によって異なります。

特にリスクが大きいとされる「持続時間」では、1日あたり5~6時間の継続した力が歯に及ぶと歯並び・噛み合わせへの異常が引き起こされるとされており、

指を吸っている時の上下の顎の位置がずれることにより、前歯が傾いてしまい、噛み合わせがずれてしまうことがあります。

ただし永久歯が生えてくる前までにやめることができれば口唇、頬、舌の力の正常なバランスによって自然に改善することが期待されます。

なかなかやめられないと心配になってしまうと思いますが、遅くても永久歯の前歯が生えてくる前にやめられるよう目指すのが良いとされています。

その他のことでも心配なことがありましたら来院された際にお気軽にご相談していただければと思います。

当院の院長が執筆した記事が、日本歯科評論に掲載されました。

また、月刊デンタルダイヤモンド2022年8月号に、

機会がございましたらご覧ください。

インプラント患者様の感想

Before

抜歯後入れ歯を作成しましたが使用しなくなっていたため院インプラント治療を受けられました。