ながら磨きと歯周病の関係性って?

「ながら磨き」って?

テレビを見ながら、スマホを触りながらなど何かをしながら歯を磨くことを指します。

最近はスマホを片手になにかをすることが増えてる方も多くいるではないでしょうか。

ながら磨きを毎日続けていると

手の動きや意識が散漫になりやすく、磨き残しが増える可能性があります。

力の入れ方にムラが出て出血の恐れもあります。

歯石が付着したり、歯と歯茎の間、奥歯の磨き残しなどで歯周病のリスクが高まってしまいます💦

「歯周病」って?

主な症状として歯茎の腫れや出血、口臭、歯がグラグラする、歯茎が下がるなどがあります。

日本人の80%がなにかしらの症状があると言われてます。

健康な歯を保つために✨

・1日1回は集中して歯みがきをする(夜が理想)

・歯と歯茎の間を意識して磨く

・デンタルフロスや歯間ブラシも使う

・定期的に歯科検診を受ける

歯磨きでなにか気になる事があればスタッフまでお尋ねください。

【矯正治療は?】キレイな歯並びと健康な咬み合わせを手に入れるために編集中です

こんにちは。今回は、歯科医院でも多くの方が関心を寄せている「矯正治療」について詳しくご紹介いたします。

「矯正」と聞くと、見た目をきれいにするための治療というイメージがあるかもしれませんが、実はそれだけではありません。矯正治療には、見た目の改善だけでなく、噛み合わせや発音、さらには将来的な歯の健康を守るという重要な役割があります。

この記事では、矯正治療の目的や種類、治療の流れ、費用、メリット・デメリット、そして最近注目されている「マウスピース矯正」などについても、詳しくお伝えします。

1、矯正治療の目的とは?

矯正治療ちは、歯並びや噛み合わせの乱れを専用の装置を使って改善する治療のことです。歯を適切な位置に移動させることで、見た目の美しさと、正しい機能を取り戻します。

矯正治療の主な目的は以下の通りです。

・見た目の改善:歯並びが整うことで笑顔に自信が持てるようになります。

・噛み合わせの改善:咀嚼機能が向上し、食事がしやすくなります。

・虫歯・歯周病の予防:歯が整列することで歯磨きがしやすくなり、口腔内を清潔に保ちやすくなります。

・発音の改善:特定の音が発音しづらいと感じる方にとって、矯正治療が助けになる事があります。

・顎関節への負担軽減:噛み合わせの不正は顎関節に負担をかけ、顎関節症の原因になることもあります。矯正でリスク軽減が可能です。

2、矯正治療が必要なケース

矯正治療が推奨される主な症状には、以下のようなものがあります。

・出っ歯(上顎前突)

・受け口(下顎前突)

・開咬(奥歯で噛んでも前歯が閉じない)

・叢生(歯の重なり、ガタガタの歯並び)

・過蓋咬合(咬み合わせが深すぎて下の歯が見えない)

・すきっ歯(空隙歯列)

これらの症状は見た目だけでなく、咀嚼や発音、歯の寿命にも影響を及ぼす可能性があるため、早期の対応が望まれます。

3、矯正治療の種類

矯正治療にはさまざまな方法があります。患者様の年齢やライフスタイル、歯並びの状態にやって、適した方法を選ぶことが大切です。

3-1、ワイヤー矯正(表側矯正)

最も一般的な矯正方法で、歯の表側にブラケットやワイヤーを装着して歯を動かします。幅広い症例に対応可能で、確実な治療効果が得られます。

3-2、裏側矯正(リンガル矯正)

歯の裏側に装置を取り付けるため、見た目にはほとんどわかりません。審美性を重視する方には人気ですが、費用はやや高めで、舌に装置が当たるため違和感を感じやすい点があります。

3-3、マウスピース矯正(インビザラインなど)

透明なマウスピースを定期的に交換しながら歯を動かす方法です。目立ちにくく取り外し可能で、食事や歯磨きも快適です。軽度~中程度の症例に適しています。

3-4、部分矯正

前歯だけ、あるいは奥歯だけなど、一部の歯を対象とした矯正です。期間も費用も全体矯正より抑えられることが特徴です。

4、治療の流れ

矯正治療は、以下のようなステップですすみます。

1、初診相談・カウンセリング

・悩みや希望をお伺いし、口腔内の状態を確認します。

2、精密検査

・レントゲン撮影、口腔内写真、歯型採取などを行います。

3、診断・治療計画の説明

・検査結果に基づいて、治療法・期間・費用などを説明します。

4、治療開始

・装置の装着を行い、定期的に調整していきます。

5、保定(リテーナー)

・歯が元に戻らないように、装置を外した後も一定期間リテーナーを使用します。

5.治療にかかる期間と費用

治療期間

矯正治療は長期的な治療となる場合が多く、平均で1年半~3年ほどかかります。部分矯正であれば半年~1年程度で終わることもあります。

費用

費用は矯正方法や治療範囲によって異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。

・表側ワイヤー矯正:70~100万円

・裏側矯正:100~150万円

・マウスピース矯正:80~100万円

・部分矯正:10~50万円

※料金はあくまで目安であり、歯科医院によって異なります。詳しくは事前にカウンセリングで確認しましょう。

6、矯正治療のメリット・デメリット

メリット

・見た目の印象が大きく変わる

・噛み合わせが整い、咀嚼・発音がしやすくなる

・虫歯・歯周病になりにくくなる

・顎関節症への負担が軽減される

・長期的に歯を守ることができる

歯科の定期検診でのレントゲン撮影について

定期検診で虫歯や歯の状態を把握するためにレントゲン写真の撮影は必須です。

中には「痛くもないのに、なぜ撮る必要があるの?」と疑問に思う方も中にはいらっしゃいます。

今回は、歯科の定期検診でレントゲン撮影が行われる理由と、そこから何がわかるのかについて詳しく説明したいと思います。

なぜレントゲンが必要なの?

口腔内は鏡で見える範囲が限られており、歯と歯の間や歯の根、骨の状態までは肉眼では見えません。そのため、見た目には問題がなくても、内部で虫歯や歯周病が進行しているケースは珍しくないのです。

レントゲン撮影は、そういった「見えない問題」を早期に発見するための重要な手段と言えます。

たとえば、レントゲンから以下のようなことがわかります。

- 歯と歯の間に隠れた虫歯

- 神経の状態や根の先の病変

- 骨の吸収具合(歯周病の進行度)

- 埋まっている親知らずの位置

- 被せ物の下で再発している虫歯

これらは、自覚症状が出る頃にはすでに進行していることが多いため、レントゲンによる早期発見が極めて重要です。

レントゲンの種類と見方のポイント

歯科でよく使われるレントゲンにはいくつかの種類があります。それぞれに用途があります。

デンタル(部分的なレントゲン)

1〜2本の歯を中心に撮影します。

根の状態や、被せ物の下の虫歯、根の先の病変を見るのに適しています。

見方のポイント:

- 黒く写っている部分は空洞(虫歯など)や炎症の可能性

- 白い部分は金属や骨の硬い部分

- 歯の根の周りに黒い影があれば、根尖病変の疑いあり

- パノラマ(口全体のレントゲン)

上下の歯全体と顎の骨、関節、親知らずまで口の全体が写る一枚です。

全体の状態把握や、歯周病の進行度を調べるのに使われます。

見方ですが左側は右に右側は左、左右逆に映ります。

これはレントゲン写真を患者さんと医者が向き合った状態で見るためです。

ですからレントゲン写真を見る場合は、ちょうど「自分自身と向き合った状態」をイメージすると分かりやすいと思います。

見方のポイント:

- 歯列全体のバランス、歯の欠損、親知らずの位置などが確認可能

- 顎の骨の状態や、病気の兆候(嚢胞や腫瘍など)も見つかることがあります

放射線の影響は大丈夫?

「レントゲンって放射線が心配…」という方も多いですが、歯科用のレントゲンに使われる放射線量は非常に微量です。

たとえば、パノラマ1枚の被ばく量は、日常生活で受ける自然放射線の1日分程度とも言われています。

さらに最近ではデジタルレントゲンが主流となり、従来の1/5〜1/10の放射線量で撮影が可能になっています。

防護エプロンも用いるため、体への影響はごくわずかです。

レントゲンの頻度はどのくらい?

健康な方であれば、1年に1回のパノラマ撮影をお勧めしています。

虫歯や歯周病のリスクが高い方、治療中の方は、必要に応じて追加の撮影を行う場合があります。

検診時に毎回撮影するわけではなく、必要なタイミングで適切に行うことが基本です。

おわりに:レントゲンで「未来のトラブル」を防ごう

歯科のレントゲンは、現在の状態を正確に把握し、トラブルの芽を摘むための大切なツールです。

見た目や痛みだけでは判断できない問題も、レントゲンであれば早期に見つけ、対処することが可能です。

痛みが出てからでは治療の負担も大きくなります。

「歯が痛くない今」こそ、定期的な検診とレントゲンチェックで歯が痛くなったり、虫歯が大きくなるのを未然に防ぐことが出来ます。

定期検診では歯の検診のほかに口腔内のクリーニングも行っています。自分では磨きにくいところもあるので3.4か月に一度は定期検診をお勧めしています。

しばらく定期検診を受けていないなと思う方は是非ご連絡お待ちしております🌻

知覚過敏

こんにちは!ひまわり歯科クリニックです🌞

今回は知覚過敏についてお話したいと思います!

アイスクリームを食べた時や冷たい水でうがいをした時に「キーン」と歯がしみた経験はありませんか?それは知覚過敏のサインかもしれません。

知覚過敏は虫歯ではないのに歯がしみる、痛むといった症状がでる比較的よくみられる歯のトラブルです。今回はその知覚過敏の症状や原因、予防法についてわかりやすくお話したいと思います!

☠知覚過敏とは?

知覚過敏とは冷たいもの、熱いもの、甘いもの、酸っぱいものなどの刺激物に対して歯が一時的に「キーン」としみる症状を指します。

※正式には象牙質知覚過敏症

この症状は一過性であることが多く刺激がなくなれば痛みも引くのが特徴です。ただし頻繁に起こるようになると日常生活に支障がでることもあるため早めの対処が必要です。

🔊症状

主な症状は以下のようになります。

♦冷たい食べ物や飲み物がしみる

♦歯ブラシが触れると痛む

♦冷風が歯に当たるとしみる

♦甘いものや酸っぱいものを食べると違和感がある

これらの症状は特定の歯や部位に限られることも多く痛みが持続するというよりも一瞬ピリッとするといった表現をされる方が多いと思います。

👀原因

歯は様々な組織でできていますが、健康な歯は「エナメル質」という硬い組織で覆われておりその内側に「象牙質」があります。知覚過敏はこの象牙質が何らかの理由でむき出しになることによって起こります。ではなせ覆われている象牙質が露出してしまうのでしょうか?主な原因をご紹介します。

①食いしばり・歯ぎしり

強い力が加わる歯ぎしりや食いしばりを繰り返すと歯の表面が擦り減り覆われていた象牙質がみえてきてしまいます。特に就寝中は無意識に歯ぎしりをしていることが多く注意が必要です。

②強すぎるブラッシング

硬い歯ブラシで力強く磨いていると歯や歯茎を傷つけてしまいます。その結果歯ぐきが下がったりエナメル質が削れたりして象牙質が露出します。

③歯周病による歯茎の退縮

歯周病が進行すると歯茎が下がってしまい本来歯ぐきの中に隠れていた象牙質の部分が表に出てしまいます。

④酸蝕症

柑橘類や炭酸飲料、ワインなどの酸性の飲食物を頻繁にとることでエナメル質が溶け象牙質がむき出しになります。

🦷予防と対策

知覚過敏を予防・改善するにはまず原因を見つけて適切に対処することが大切です。先程説明した原因と合わせながらお伝えします。

①歯ぎしりの対策・・・就寝中の歯ぎしりは無意識にしてしまうので「ナイトガード」というマウスピースを装着することをおすすめします。当院でも保険適用3000円で作製できますのでお気軽にご相談ください。

②歯ブラシの力加減・・・やわらかめの歯ブラシを使用し力が入り過ぎないように鉛筆持ちで優しく磨くようにしましょう。電動歯ブラシを使うときも同じように注意します。

③知覚過敏用の歯みがき粉を使う・・・薬用成分が含まれた知覚過敏用の歯磨き粉を使うことでしみるのを抑えることができます。ただし1回使ってすぐしみるのが収まるというわけではないので継続的に使用することが大切です。

知覚過敏は誰にでも起こりうる歯のトラブルですが日頃のケアで予防・ケア・改善が可能です。「しみるはしょうがない。。。」と諦めず歯医者さんで診てもらうことが大切です。

当院では知覚過敏の処置としてお薬を塗ったり、プラスチックでその部分を覆うような処置をしたりとお口の中の状態を確認して適切な処置をさせていただきます。

お気軽にお問合せください✨

オールオン4はご存じですか?

All on 4(オールオンフォー)とは、歯周病などで歯を失った方や入れ歯の方に対して、たった4~6本のインプラントだけですべての歯を回復させることが出来る治療方法です🙌

骨の少ない方でも骨移植が必要ないため、安心安全で体への負担が少ない最新の治療方法となります。

また、多くの場合手術当日から新たな歯で食事をして頂くことが可能となります。費用についてもインプラントの埋入本数が少なく済むため経済的です🦷🦷

術中は静脈内鎮静法という無痛麻酔を併用しますので、痛みに対しても心配は不要です✨

インプラント等で使われる材料や治療方法も日々進歩しており、ひまわり歯科では常に最新の治療を取り入れております。

オペ室のある分院のよつば歯科・すずらん歯科では最新の設備を取り揃えております。

~歯がない人は認知症のリスクが最大1.9倍に!~

- 厚生労働省の調査では、65歳以上で自分の歯がほとんどなく、入れ歯を使っていない人は、20本以上歯が残っている人と比べて、認知症になる可能性が1.9倍高くなると報告されています。

- 4,425名の要介護認定データを用いた研究では、歯がほとんどなく義歯未使用の人の認知症発症リスクは1.9倍でした。

- 歯を失うと、噛む力が低下し、栄養の偏りなどが起こり、認知機能が低下すると考えられています。

歯を失っても義歯を使用しないことによって、栄養が偏ったり咀嚼機能の低下が起こったりし、それらの結果として脳の認知機能の低下を招いている可能性が示唆されています。

- かかりつけ歯科医院を持ち定期的にケアを行っている人に比べ、持っていない人の認知症発症リスクは高くなっています。

インプラントをお考えの方、お口のお悩みならどんなことでもお気軽にご相談下さい🪥

虫歯にならないために今日からできる5つの習慣

こんにちは。ひまわり歯科クリニックです🌻

みなさんは「毎日歯磨きしているのに、なんでまた虫歯?!」と思ったことはありませんか?

実は、虫歯予防は歯磨きだけでは不十分。

日々のちょっとした習慣が、あなたの歯を守るカギになります✨

今日は、患者様からよくご相談をいただく”虫歯になりにくい習慣”を5つに絞って、わかりやすくご紹介します。

1. 歯磨きは「夜」と「朝」の2回、特に夜を大切に!

夜、寝ている間は唾液の分泌が減り、

そのため、夜の歯磨きは虫歯予防にとってとても大事!

寝る前にしっかり汚れを落とすことで、

「朝は時間がない…」という方でも、

2. 甘いものは「だらだら食べない」

チョコやジュース、パンやおせんべいも、実は“糖分”

虫歯の原因になるのは「糖分+時間」なんです。

例えば、飴を1つ食べるよりも、「ちょこちょこつまむ」

食べる時間を決めて、だらだら食べないことが大切です。

おやつは1日1回、時間を決めて楽しむのが理想的ですね。

3. デンタルフロス・歯間ブラシを使う

「ちゃんと磨いてるのに虫歯になった…」という方の多くは、

実は、歯ブラシだけで落とせる汚れは全体の約6割ほど。

残りの4割は歯間に残っていて、

毎日のケアにフロス(糸ようじ)

4. 水分補給は「お水」がおすすめ

4. 水分補給は「お水」がおすすめ

ジュースやスポーツドリンクには、

普段の水分補給を「お水・お茶」にすることで、

特に寝る前や夜中の水分補給に甘い飲み物をとるのはNG!

無糖のお茶やお水を選びましょう。

5. 定期的な歯科検診で「小さな虫歯」を見逃さない

痛みが出てから歯医者に来る方も多いのですが、

また、自分では気づかない磨き残しや、

当院でも、3ヶ月〜半年に一度の定期検診をおすすめしています。

「歯のクリーニングはエステ感覚で気持ちいい!」

よくあるご質問

Q1. 電動歯ブラシの方が虫歯予防にいいんですか?

A. 電動歯ブラシは手磨きよりも効率よく汚れを落とせることが多いで

Q2. フロスってどのタイミングで使えばいいですか?

A. 基本的には夜の歯磨き後に使うのがおすすめです。

Q3. キシリトールガムって効果あるの?

A. キシリトールは虫歯菌の活動を弱めてくれるので、

Q4. 甘いものが大好きでやめられません…

A. 甘いものを完全にやめる必要はありません!大切なのは「

Q5. 子どもも同じように予防できますか?

A. はい、子どもでも同じ予防習慣は有効です。ただ、

最後に

虫歯は、一度できてしまうと自然には治りません。

でも、毎日のちょっとした意識とケアで、

「しっかり磨いてるのに虫歯になる…」と悩んでいる方こそ、

お口の健康は、全身の健康にもつながります。

これからも、一緒に「健康で綺麗な歯」を目指していきましょう!

|

返信転送

|

本当に歯は白くなる?ホワイトニングの効果・種類・リスクを徹底解説❕❕

はじめに・・・

「笑顔に自信が持てない……」「写真を撮るとき、つい口元を隠してしまう」

そんなお悩みを持つ方にとって、“歯のホワイトニング”は魅力的な選択肢です。芸能人のような白くて美しい歯に憧れを抱くのは、多くの人が共感できることでしょう。

しかし、ホワイトニングには様々な種類や方法があり、効果やリスク、副作用についても正しい理解が必要です。今回は、歯科医院で行うプロフェッショナルなホワイトニングから、市販のセルフホワイトニングまで、歯科医の視点から詳しく解説していきます。

ホワイトニングとは?

ホワイトニングとは、歯の表面に付着した着色や黄ばみを取り除き、本来の歯よりも白く見せる処置のことを指します。一般的には「クリーニング」と混同する方も多いのですが、両者は異なるものです。

・歯のクリーニング(PMTCなど):歯石やプラーク、外部からの着色(タバコのヤニ、コーヒー・紅茶などのステイン)を除去する処置。歯本来の色以上には白くなりません。

・ホワイトニング:歯の内部にまで作用する薬剤(主に過酸化水素または過酸化尿素)を使用し、歯そのものの色調を明るくしていく処置です。

ホワイトニングの主な種類

1.オフィスホワイトニング

歯科医院で歯科医師や歯科衛生士が行うホワイトニングです。高濃度の薬剤を使用し、専用のライト(LEDやレーザー)を照射することで短時間で白さを実感することができます。

メリット:

・持続性が高い(1回で効果が見える)

・医師の管理下で行うため安心

・虫歯や歯周病のチェックも同時に可能

デメリット:

・一般的には費用が高め(1回あたり3~5万円程度)

・白さの持続には複数回の施術やメンテナンスが必要

2.ホームホワイトニング

歯科医院で作成したマウスピースに薬剤を入れ、自宅で装着して徐々に歯を白くしていく方法です。

メリット:

・白さが長続きしたすい

・自分のペースでできる

デメリット:

・効果を実感するまでに2~3週間程度時間がかかる

・自己管理が必要

3.デュアルホワイトニング

オフィスとホームの両方を組み合わせる方法です。即効性と持続性の両方を兼ね備え、より理想的な白さを目指す方には人気があります。

4.市販のホワイトニンググッズ

ドラックストアやネット通販などで購入できる、ホワイトニング歯磨き粉、シート、ペンなど。

メリット:

・手軽で安価(数百~数腺炎程度)

・気軽に始められる

デメリット:

・効果は限定的(ステイン除去程度)

・過剰な使用で歯を傷つける可能性もある

ホワイトニングの効果と持続性

ホワイトニングによって、歯は平均して2~4段階明るくなると言われています。個人差があるため、「真っ白」になるとは限りませんが、透明感のある自然な白さに近づけることが可能です。

効果の持続時間は以下のようになります。

・オフィスホワイトニングのみ:約3~6カ月

・ホールホワイトニングのみ:約6~1年程度(専用トレーの消耗)

・デュアルホワイトニング:1年~それ以上

もちろん、飲食や喫煙の習慣によって白さの持続は変わります。白さを保つためには、定期的なタッチアップ(再ホワイトニング)や日々のケアが欠かせません。

ホワイトニングの副作用とリスク

ホワイトニングには副作用が起こる場合もあります。最も一般的なのは「知覚過敏」です。薬剤が象牙細管に浸透し、歯がしみるような痛みを感じることがあります。

その他のリスク:

・歯茎に薬剤が付着すると一時的に白くなる(数時間で元に戻る)

・虫歯や歯周病がある場合、悪化することがある

・セラミックや詰め物は白くならない(天然歯のみ対象)

歯科医院で事前に口腔内をチェックしてもらうことが非常に大切です。

ホワイトニングがおすすめな人・控えた方がよい人

おすすめの人

・結婚式や就職活動など、大切なイベント控えている方

・加齢による黄ばみが気になる方

・第一印象を良くしたい営業職や接客業の方

控えた方がよいケース

・妊娠中または授乳中の方

・重度の虫歯や歯周病がある方

・歯の神経を取って変色している場合(別の治療が必要)

ホワイトニング後のケアが大切

白くなった歯を維持するには、次のような日常のケアが必要です。

・色の濃い飲食物(コーヒー、赤ワイン、カレーなど)を控える

・喫煙を避ける

・ホワイトニング専用の歯磨き粉を使う

・定期的な歯科医院でのメンテナンス

特に施術後24~48時間は着色しやすい状態になっているため、「白い食べ物」を意識して摂取するのがおすすめです。

まとめ・・・

ホワイトニングは、見た目の印象を大きく変える歯科処置のひとつです。ただし、安易に市販の商品だけで済ませたり、リスクを知らずに自己流で行うと、かえって歯や歯茎を傷めてしまうこともあります。

まずは信頼できる歯科医院で相談し、口腔内の健康状態をチェックしたうえで、自分に合ったホワイトニング法を選ぶことが大切です。正しい知識とケアで、白く輝く笑顔を手に入れましょう。

🌻ひまわり歯科クリニック🌻

仕上げ磨きしにくいですか?

基本的に、三歳未満のおこさんはまだ歯磨きの必要性を理解できない時期なので、不快に対しての我慢は出来ないでしょう。お子さんが不快として感じるのは、体を拘束される、口を引っ張られて口のはしが痛い、唾液が溜まって苦しい、歯を磨く力加減が強い、上唇の筋(上唇小帯)にあたって痛いなどです。

歯磨き以外にも虫歯予防の方法はあります。

歯磨き以外の虫歯の予防は糖分の与え方、ダラダラ食べさせることはしない、フッ化物の塗布、キシリトールなどをうまく使っても出来ます。

歯磨きへのネガティブなイメージを親子で持たないことも仕上げ磨きを成功させる近道です。

歯磨きは楽しく気持ちのいいものだというイメージをお子さんに持たせられるといいですね。保護者が楽しく歯磨きをしている姿をお子さんに見せるなどしてお口のケアが気持ちの良い楽しいことという概念を小さい頃から養いましょう。仕上げ磨きの時間をスキンシップの時間として膝の上にお子さんの頭を置いて寝かせたら、ボディータッチをしながらお話したり舌にやさしく歯ブラシで触れるなどをすると子どもたちに抵抗なく受け入れてもらいやすいうえに継続して行うことで「食べる」「話す」機能の発達促進が期待できるという報告があります。口腔ケアは気持ちよくて楽しいものという感覚を是非ご家庭で養ってください。

スキンシップとして次の二つを紹介します。

歯肉とお口周りのマッサージ

ゆっくりとお口の端から指を滑り込ませて歯肉のマッサージを行う。また唇の奥の方を優しく広げて緊張を和らげる。上唇小帯付近は特に気を付けて痛くしないように「お口がゆるゆるさになるよ~」などと言いながら行うと良いと思います。

ベロタッチ

仕上げ磨きの際に、歯ブラシで舌の前方、側方を軽く三回程度タッチする。さらに一度お口を閉じて唾をごっくんとしてもらいお口をあくと舌に邪魔されずに下の奥歯の内側に難なく歯ブラシを当てやすくなります。ぜひやってみてください。

親子で仕上げ磨きタイムをスキンシップの楽しい時間にぜひしてください!

歯の定期検診について

歯医者には歯が痛くなってから行くという考え方から、虫歯や歯周病などの口腔内の病気を予防することを目的とした予防として歯科へ通院するという考え方が少しずつ浸透しつつありますが、2024年のあるデータでは予防歯科で通うという人の割合は約3割にとどまっているそうです。

ここでは予防歯科の大切さと予防歯科に欠かせない定期検診についてお伝えしたいと思います。

予防歯科の大切さ

予防歯科とは虫歯や歯周病などの口腔内の病気をなる前に予防、または早期に発見、治療して健康な歯と口腔内環境を保つという考え方です。歯を削ったり抜歯したりする「治療」よりも健康な歯を維持する「予防」に重点を置くことで生涯にわたり自分の歯を守ることが目的です。

予防歯科には自宅で行うセルフケアと歯医者で行うケア(定期検診)と2つあります。セルフケアも大切ですがセルフケアだけだと、どうしても自分では磨けないところも多く磨き残しが歯石になり細菌が繁殖することで虫歯になるケースが多いです。

では歯科で行う定期検診の内容について年齢別にみていきたいと思います。

年齢別定期検診の内容

よく何歳から歯科検診が必要でしょうか?と問い合わせと受けることがあります。乳歯は生後6か月頃から生え始めるため歯が生え始めたこのことから歯科医院で口腔内のチェックなどの定期検診を受診することが推奨されています。

生後6か月頃

乳歯が萌出し始めるためこの時期から生えはじめの歯の向きや、汚れやすい部分を早期に把握し、ブラッシング指導やフッ素塗布など予防ケアをスタートできます。

1歳前後(1歳6か月児健診)

多くの自治体では「1歳6か月児健診」に歯科検診が組み込まれており、ここをお子さんの初回受診の目安にされるケースが多数です。1歳を過ぎると上下の乳歯が揃い、お口の発育状態や噛み合わせチェックも行いやすくなります。

以降は、歯石やバイオフィルムの再付着を防ぐためにも 3〜6か月に1回 を目安に定期検診(クリーニング+チェック)を続けると、むし歯・歯周病の予防効果が高まります。ご家族の生活リズムやリスクに応じて、かかりつけ歯科医師と相談しながら最適な間隔を決めていきましょう。歯医者での定期検診は、年齢によって重点が変わっていきます。以下に、年齢ごとの主な検診内容の違いやチェックされるポイントをまとめてみました。

0〜6歳(乳児・幼児)

目的:虫歯予防・噛み合わせの確認・口腔習慣の指導

乳歯の萌出状況の確認

虫歯の有無(特に上の前歯)

フッ素塗布

歯磨き指導(親へのアドバイス含む)

指しゃぶりや口呼吸などの癖のチェック

7〜12歳(小学生)

目的:永久歯への生え変わり確認・虫歯&歯並びチェック

永久歯の萌出状況

虫歯・歯肉炎のチェック(この時期に虫歯や歯周病が増え始めます)

歯列・噛み合わせの異常チェック(矯正が必要かどうか)

正しいブラッシング指導

食生活や間食指導

13〜19歳(中高生)

目的:歯肉炎・歯列不正・生活習慣病の芽をチェック

思春期性歯肉炎の有無

歯列や顎の発育状況

磨き残しのチェック&改善指導

部活動や受験でのストレスによる食いしばり・歯ぎしりの確認

20〜39歳(若年・成人)

目的:歯周病・虫歯予防&セルフケアの継続支援

初期の歯周病(歯肉炎・歯周炎)の検査

歯石の除去(スケーリング)

虫歯の早期発見

噛み合わせや詰め物・被せ物のチェック

妊娠・出産予定がある人へのマタニティ歯科指導

40〜64歳(中年)

目的:歯周病の進行予防・全身疾患との関連チェック

歯周ポケットの測定(歯周病の進行度確認)

動揺歯(グラついている歯)のチェック

咬合バランス(噛み合わせ)の確認

歯の喪失予防・ブリッジや義歯の調整

糖尿病・高血圧など全身疾患との関連の相談

65歳以上(高齢者)

目的:残存歯の維持・誤嚥予防・咀嚼機能の維持

義歯の適合チェック

嚥下機能(飲み込み)のチェック

舌や頬の動き、口腔乾燥の確認

転倒や病気によるセルフケア困難に対応した指導

定期的な口腔ケア支援(介護予防の一環)

必要に応じて、レントゲン撮影やデンタル撮影、口腔内写真などが年齢問わず行われます。

]

終わりに

歯の定期検診は、なるべく早い段階から「かかりつけ」を持つのが望ましいとされています。何歳であっても 「自分に合った予防とケア」 を続けることが一番大切です。虫歯になったり、痛みが出る前に定期的に歯科の検診を受け、健康な歯を保てるよう予防歯科は大切です。是非歯科に最近通っていない等あるようでしたら歯が痛くなくても定期検診についてお気軽にご相談ください🌻

歯を丈夫にするにはどうしたらいいの?

こんにちは!ひまわり歯科クリニックです!

皆さんは日頃から虫歯や歯周病にならないように毎日歯みがきなどの口腔ケアをやっていると思いますが、「歯を健康で丈夫にする」ということを意識したことはありますか?

歯を丈夫にするためには皆さんフッ素を思い浮かべる人も多いかと思いますがその他にも対策はありしっかりと栄養を摂ることが大切だと言われています!

では丈夫な歯とは一体どのような歯の状態のことかというと。。。

・虫歯になりにくい(虫歯菌が繁殖しにくい口腔内環境)

・歯茎の状態が良く歯周病に罹患していない

・歯が硬く外的な衝撃に対して簡単に割れたりしない

などが大きくわけてあげられます。

これらのことを踏まえて今回は丈夫な歯を作るために必要な栄養についてお話します。

歯を丈夫にする栄養素

①カルシウム

歯を丈夫にするためにはカルシウムを摂取すると良いと聞いたことがある方も多いかもしれません。歯とカルシウムの関係性において特に永久歯が作られる時期のカルシウムの存在はとても重要です!

また歯の多くの部分を占める「象牙質」という組織はほとんどがカルシウムで形成されています。そのため永久歯が作られる子供の時期にカルシウムをしっかり摂取することは丈夫な永久歯を育てるためには重要です。乳歯から永久歯に生え変わるのがおおよそ6~12歳頃の時期です。

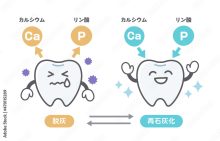

しかしこれはまだ永久歯が生えそろっていない子供の対策になるので既に生えそろっている永久歯に対してはこれほどの効果はあまり得られませんが、「再石灰化」という働きに効果があります。

「再石灰化」とは溶けたエナメル質の部分を修復し強い歯に戻してくれる働き

のことですがカルシウムはこれらをサポートしてくれる貴重な栄養です。そのため虫歯を予防するには歯のエナメル質が再石灰化する働きが重要です。

逆にカルシウム不足によって再石灰化が妨げられると再石灰化と脱灰のバランスがくずれてしまい虫歯のリスクが高まります。

例えばカルシウムを含む代表的な食材は以下を参考にしてください!

・乳製品(牛乳・チーズ・卵)

・魚介類(ししゃも・煮干し)

・海藻類(わかめ・ひじき)

これらの食材を意識して食事するといいですね!他にもまだまだ大事な栄養素はあります。

歯の形成に関連の深いビタミンはビタミンA・Dがあります。

③ビタミンA

ビタミンAは各組織のたんぱく質と結合しそれらの組織を健全に保護する働きや抗酸化作用があると言われています。また歯の表面を覆ってるエナメル質を強くする効果もあるので虫歯予防にも関係しています。

ビタミンAを多く含む食材はカボチャ、ほうれん草、にんじん、レバーなどがあります。

④ビタミンC

ビタミンCは歯の象牙質を作る栄養素のひとつでありカルシウムと同じく虫歯に強い歯の基礎になるものになります。その他に歯茎の主成分であるコラーゲンの合成を促進する働きがあるので歯周病予防としても機能してくれます。

ビタミンCを多く含む食材はピーマン、ブロッコリー、みかん、レモンなどにあり果物に多いです。

⑤ビタミンD

ビタミンDは骨の代謝に深く関与する栄養素です。ビタミンDが不足すると歯を支える骨の状態が悪くなり歯周病のリスクを高めてしまいます。

ビタミンDを多く含む食材はきのこ、サーモン、マグロ、卵黄、乳製品などがあります。

ただこれらを食べれば歯が丈夫になる、健康になるというものではないので様々な栄養素をバランスよく摂取することを心がけましょう!

ここまで歯を丈夫にするために大切な栄養素についてお話してきましたが少しでも参考になりましたでしょうか?もちろん栄養を摂るだけで虫歯や歯周病の予防ができるわけではありません。

ご自宅での口腔内ケアと定期的な検診がとても重要になります。3カ月に1回、もしくは最低でも半年に1回の歯医者さんでの検診・クリーニングをおすすめします!

ひまわり歯科クリニックでも随時新規患者様を受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください♪